じゃがいもは家庭菜園でも人気の高い野菜ですが、栽培中に頭を悩ませるのが害虫の被害です。「じゃがいも 害虫 駆除」と検索している方の多くは、葉や茎に異変を感じたり、イモが傷ついていたりと、すでに何らかの食害に直面していることが少なくありません。この記事では、ジャガイモに発生しやすい害虫の種類ごとの特徴から、早期発見のためのじゃがいも 食害 害虫の見つけ方、発生しやすい時期の把握といった基礎情報を網羅的に解説します。

また、ジャガイモ 害虫 駆除方法の基本や、具体的な農薬の種類と選び方、消毒のタイミングと方法についても実践的に紹介します。さらに、じゃがいも の 害虫 対策の基本ステップや、ジャガイモ 害虫 ヨトウムシの特徴と駆除、ジャガイモ 害虫 テントウムシダマシの防除など、主要な害虫に焦点を当てた対策法も取り上げています。

画像による識別を助けるジャガイモ の 害虫 写真で見分けるコツや、そもそも害虫が寄りつきにくい環境をつくるためのジャガイモ 害虫を防ぐ予防策とは何か、という視点までカバーし、総合的な害虫対策をサポートする構成となっています。これから紹介する内容を押さえておけば、ジャガイモ栽培のトラブルを未然に防ぎ、安心して収穫を迎えることができるでしょう。

🔸効果的な駆除方法と手順がわかる

🔸適切な農薬の選び方と使い方を学べる

🔸発生しやすい時期と予防策を把握できる

じゃがいも害虫駆除の基本と対策方法

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

🔸駆除方法の基本

🔸農薬の種類と選び方

🔸消毒のタイミングと方法

🔸ジャガイモの栽培で害虫が発生しやすい時期

ジャガイモの害虫は?種類ごとの特徴

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ジャガイモ栽培で問題となる害虫には、多様な種類が存在し、それぞれが異なる被害をもたらします。まず代表的な害虫として「アブラムシ」が挙げられます。体長1〜4mmと非常に小さく、主に葉の裏に群生して植物の汁を吸い取ります。この吸汁によって葉が縮れ、生育が著しく低下します。また、アブラムシはウイルス病の媒介者でもあり、病気の二次被害につながる点も大きな特徴です。

次に、「ヨトウムシ(夜盗虫)」は夜間に活動するイモムシ状の幼虫で、葉を集団で食い荒らします。成長すると夜間に地上に現れて単独で大きな食害を引き起こすため、早期発見が非常に重要です。また、ヨトウムシは卵を葉の裏に産む傾向があるため、日頃からの観察が欠かせません。

「オオタバコガ」は蛾の仲間で、幼虫は実や葉に直接食害を及ぼします。1匹のメスが数百〜数千個の卵を産むほど繁殖力が高く、短期間で大きな被害につながるケースがあります。飛来によって他の畑に広がるため、防虫ネットなどの物理的対策も併用することが推奨されます。

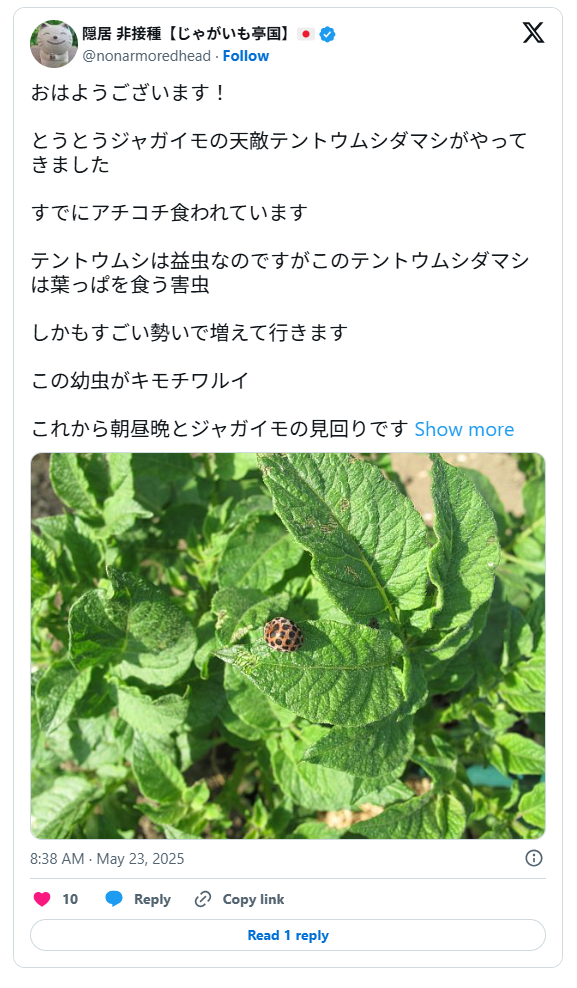

「テントウムシダマシ」は見た目が益虫のテントウムシに似ていますが、ナス科植物の葉を好んで食害します。特に新芽や柔らかい葉を狙って食べるため、栽培初期に発生すると収穫量の低下に直結します。成虫・幼虫ともに葉の裏に潜んでいるため、視認しにくいのも特徴です。

他にも、「ナスノミハムシ」や「センチュウ類」などがいます。ナスノミハムシは成虫だけでなく地中にいる幼虫もイモを食害する厄介な害虫で、北海道での発生が特に多いとされています。一方、センチュウは目に見えないほど小さな線虫で、根から侵入し、生育不良や病気の誘発につながります。

このように、ジャガイモに発生する害虫は種類が多く、それぞれの生態や被害のパターンが異なります。したがって、見た目や発生時期、被害の出方を正しく理解することで、適切な対策や予防が行えるようになります。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

駆除方法の基本

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ジャガイモ栽培における害虫の駆除には、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。まず、基本となるのが「発見と除去」です。アブラムシやヨトウムシ、テントウムシダマシなど、多くの害虫は葉の裏や株元など目立たない場所に潜んでいます。そのため、日常的に葉の裏側や茎の付け根、土表面を確認し、害虫を早期に発見して駆除することが被害を最小限に抑える第一歩です。

物理的な駆除方法としては、ガムテープで卵や成虫を取り除いたり、少数であれば手で捕殺することが効果的です。特にテントウムシダマシやヨトウムシの卵は、葉の裏にまとめて産み付けられるため、卵のうちに葉ごと除去することで、爆発的な増殖を防げます。また、虫が隠れる雑草や落ち葉などの除去も欠かせません。こうした環境整備は、害虫の発生源を断ち、予防につながります。

さらに、食害されやすい部位にマルチを施すことで、害虫が直接地表から出入りするのを抑えることも可能です。特にアブラムシはマルチで周囲の湿度や温度を調整することによって寄りつきにくくする効果があります。

一方で、どうしても駆除が難しい場合は、農薬の使用も選択肢に入りますが、むやみに使うのではなく、対象となる害虫に効果のあるものを適正な時期に使うことが大切です。また、使用回数や濃度を守らなければ逆効果になることもあるため、説明書をよく読み、必要な範囲で利用するのが基本です。

このように、ジャガイモの害虫駆除には、日々の観察と手作業による対処、環境の整備、そして必要に応じた農薬の活用という三本柱が基本になります。それぞれの方法を状況に応じて使い分けることが、安定した収穫につながります。

農薬の種類と選び方

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ジャガイモの害虫対策として農薬を活用する場合、その選び方には注意が必要です。農薬にはさまざまな種類があり、効果のある害虫や使用タイミングが異なるため、目的に応じた正しい選択が重要です。

まず、ジャガイモ栽培で広く使用されている農薬のひとつに「オルトラン水和剤」があります。これはアブラムシやコロニー形成を防ぐ害虫に有効で、植物全体に薬剤が浸透する「浸透移行性」があるのが特徴です。散布後に根から吸収され、葉や茎に移動するため、葉裏に潜む害虫にも効果を発揮します。発生初期や予防としての使用に適しており、特にアブラムシによるウイルス病を防ぐ際に重宝されます。

また、「スミチオン乳剤」などの接触型殺虫剤も多く使われています。これは虫に直接触れることで効果を発揮するタイプで、ヨトウムシやテントウムシダマシなど、体の大きな害虫に対して有効です。ただし、葉の裏などに潜む虫には効果が薄れることがあるため、散布時には葉の裏までしっかり薬剤を行き渡らせることがポイントです。

農薬の選定では「対象となる害虫に効くかどうか」を必ず確認してください。農薬ラベルには、対象作物・適用病害虫・使用時期・使用濃度が明記されているため、ジャガイモに使用可能であること、目的の害虫に対応していることを確認しましょう。

また、農薬の連続使用や過剰使用は、耐性のある害虫を生み出すリスクもあります。そのため、異なる成分や作用機構をもつ農薬をローテーション使用するのが推奨されています。

最後に、安全性への配慮も忘れてはなりません。使用後は収穫までの「収穫前日数(PHI)」を守り、家庭菜園の場合でも手袋・マスクなどの装備をして散布作業を行うことが必要です。

農薬は正しく選び、用法・用量を守って使用すれば非常に効果的な害虫対策になります。使用前には必ず対象害虫と症状を確認し、必要最小限の散布で最大限の効果を引き出しましょう。

消毒のタイミングと方法

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ジャガイモの害虫消毒は、作業のタイミングと方法を適切に行うことで、被害を最小限に抑えることができます。とくに重要なのは「種イモ」と「栽培中」の2つのフェーズでの消毒です。それぞれに適したタイミングと手順を理解することが、病害虫からジャガイモを守る第一歩になります。

まず、種イモの消毒は植え付け前の準備段階で行うべき作業です。市販の種イモには「消毒済み」と記載されているものもありますが、自家採取のイモや未処理の種イモを使う場合は、必ず消毒を施してください。これは、黒あし病やそうか病、ウイルス病といった病気の発生源を断つために非常に効果的です。消毒には「アタッキン水和剤」などの農薬を希釈して使用し、カット面が乾いたあとに浸漬する方法が一般的です。使用する際には、ラベルの使用方法をしっかり確認し、所定の濃度・時間を守ることが大切です。

次に、栽培中の消毒についてですが、これは害虫や病原菌の兆候が現れたタイミングで行う必要があります。特にアブラムシやヨトウムシ、テントウムシダマシなどの発生が確認された場合、被害が広がる前に散布することで、症状の進行を抑えることができます。初期段階での発見と対応が非常に重要で、被害が出てからでは遅れることが多いため、定期的な観察と迅速な判断が求められます。

また、薬剤の選定にも注意が必要です。例えば、アブラムシにはオルトラン水和剤、ヨトウムシにはスミチオン乳剤など、効果のある成分が異なります。目的の害虫に合わせて農薬を選ぶとともに、ローテーション散布を取り入れることで、耐性害虫の発生も防ぐことができます。

消毒作業は早朝か夕方の気温が低い時間帯に行うのが基本です。高温時に行うと薬害が発生する可能性があるため、天候や気温にも注意を払う必要があります。さらに、風の強い日は飛散のリスクが高くなるため、無風または微風の日を選ぶようにしましょう。

全体を通して、ジャガイモの害虫消毒は「早期予防」と「適切な農薬の選択」、そして「正しい作業タイミング」が成功の鍵になります。これらを押さえておけば、健康なジャガイモを育てることが可能になります。

ジャガイモの栽培で害虫が発生しやすい時期

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ジャガイモの栽培期間には、特定の時期に害虫の発生リスクが高まる傾向があります。害虫ごとに発生時期は異なりますが、全体的に注意すべきタイミングは「植え付け後から収穫前の生育期間中」です。とくに気温が上昇し始める春から初夏にかけては、多くの害虫が活発に動き始めるため、早めの対策が求められます。

春作では、植え付けが行われる2月下旬から3月を過ぎて、4月中旬〜5月にかけて気温が安定し始めると、アブラムシやヨトウムシ、テントウムシダマシなどの害虫が発生しやすくなります。これらの害虫は、新芽や柔らかい葉を好んで食害するため、芽が出てきて茎葉が成長するタイミングが最も狙われやすいのです。

アブラムシは特に生育初期に発生しやすく、そのまま放置しておくとウイルス病の媒介源にもなるため注意が必要です。葉の裏や茎の節に集団で寄生することが多く、見落とされやすいため、日々の観察が重要になります。また、ヨトウムシは卵からかえった幼虫が集団で葉を食べるため、葉が一気にボロボロになることもあります。日没後や夜間に活動が活発になるため、夕方の見回りが効果的です。

テントウムシダマシは4月ごろから成虫が活動を始め、5月から6月にかけて産卵と幼虫の増加によって被害が拡大します。特にナス科植物を同時に育てていると、被害の拡大リスクが高まります。

秋作の場合は、8月下旬〜9月中旬の植え付け後、9月後半から10月にかけて再び害虫の動きが活発になります。残暑の影響で気温が高く、多湿になると病気と害虫が同時に出やすくなるため、風通しや水はけの管理も欠かせません。

このように、ジャガイモ栽培では、気温が上がる春先から初夏、または秋の高温多湿期に害虫が特に多く発生します。そのため、植え付け前からの予防策、定期的な観察、発生初期での対応といった段階的な対策を実施することが、被害を最小限にとどめるポイントとなります。タイミングを逃さず、季節の変わり目に特に注意を払いながら管理するようにしましょう。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

じゃがいもの害虫駆除で失敗しないコツ

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

🔸食害・害虫の見つけ方

🔸ヨトウムシの特徴と駆除

🔸テントウムシダマシの防除

🔸害虫を写真で見分けるコツ

🔸害虫を防ぐ予防策とは

害虫 対策の基本ステップ

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ジャガイモ栽培における害虫対策は、発生後の対応では遅れがちになるため、事前に「予防」を中心としたステップで対応していくことが重要です。ここでは、家庭菜園でも実践しやすい基本ステップを紹介します。

まず最初に行うべきは健全な種イモの選定です。病原菌やウイルスを持っていない種イモを使うことは、害虫の被害を間接的に抑える第一歩です。市販されている「消毒済み」と表示された専用種イモを選ぶようにしましょう。

次に重要なのが畑の土づくりです。水はけの悪い土壌は害虫の潜伏場所となりやすく、また多湿環境は病気の原因にもなります。植え付け前に腐葉土などを混ぜて排水性を高め、高畝(たかうね)で栽培することが基本になります。また、pHも重要で、ジャガイモは弱酸性(pH5.0〜6.0)を好むため、土壌酸度を調整しておくことで、害虫や病気の発生を抑える効果が期待できます。

栽培が始まったら、定期的な観察と物理的防除がポイントです。葉や茎の裏側、地際など、害虫が隠れやすい場所を日常的にチェックし、見つけたら手で捕殺する、小規模な発生ならガムテープなどで除去するといった物理的な防除を行いましょう。とくにアブラムシやテントウムシダマシは初期に駆除することが被害拡大を防ぐ鍵になります。

また、コンパニオンプランツの活用も効果的です。たとえばマリーゴールドやネギ類はセンチュウやアブラムシを遠ざける効果があり、ジャガイモのそばに植えることで自然な防御手段となります。

最後に、どうしても対応が難しい場合には農薬の適切な使用も検討します。発生初期に害虫の種類に合った薬剤を、規定の濃度・回数で使用することで、作物への被害を抑えることができます。農薬に頼りすぎるのではなく、あくまで「最終手段」として利用するバランスが求められます。

これらのステップを通じて、事前の準備と日々の観察によって、害虫を寄せ付けない環境をつくることがジャガイモ栽培成功への鍵になります。

食害・害虫の見つけ方

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ジャガイモの葉や茎に異変が見られたとき、真っ先に疑うべきが害虫による食害です。被害を最小限に抑えるには、早期に気づき、どの害虫が原因かを正しく見つけることが大切です。ここでは、初心者でも実践できる発見方法を詳しく解説します。

観察の基本は「葉の裏・株元・地表近く」です。多くの害虫は直射日光や外敵から身を守るため、葉の裏や茎の陰、地面に近い場所に潜んでいます。とくにアブラムシやテントウムシダマシは、葉の裏に集団でとどまる傾向があるため、表面だけでなく裏側もくまなく確認しましょう。

また、「葉の形状の変化や色」も重要なヒントです。葉が波打っている、縮れている、あるいは黄変している場合は、吸汁性の害虫がいる可能性が高いです。とくにモザイク病の兆候としても見られるため、アブラムシの寄生には注意が必要です。

さらに、食害痕の特徴から害虫を特定することも可能です。たとえば、葉が網目状にスケスケになっている場合、テントウムシダマシの成虫や幼虫が葉の表皮を削って食べている証拠です。一方、葉が大胆に切り取られていたり、ふちから欠けていたりする場合は、ヨトウムシなどの大型の幼虫が原因と考えられます。

夜間にライトを使って観察するのも有効です。ヨトウムシなどの夜行性害虫は日中は土の中に隠れ、夜になると活発に活動します。夕方〜夜に懐中電灯を使って畝を見回ることで、通常の見回りでは見つけにくい害虫を発見できることがあります。

加えて、ジャガイモの成長が急に止まったり、葉の枚数が極端に減っているといった異変があれば、地中に潜んでいるセンチュウやコメツキムシの幼虫による被害も疑いましょう。イモに穴があいていたり、黒ずんだりしている場合も、土中での食害が進んでいる証です。

害虫は目に見える場所にばかりいるわけではないため、葉・茎・根の3層構造を意識して、さまざまな角度から観察することが、被害の早期発見につながります。

ヨトウムシの特徴と駆除

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

テントウムシダマシの防除

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

テントウムシダマシは、ジャガイモをはじめとするナス科の野菜に被害を及ぼす代表的な害虫です。見た目が益虫のテントウムシと似ているため、間違って見逃されやすい点が厄介です。防除のためには、見分け方のポイントとともに、発生のタイミングや生態を理解したうえで、的確な対処を行う必要があります。

まず、テントウムシダマシ(別名:オオニジュウヤホシテントウ)は、黒い斑点が28個あるのが特徴で、光沢のあるテントウムシとは異なり、くすんだ色合いと毛の生えた体をしています。成虫の体長は6〜9mmほどで、4月ごろから畑に現れます。新芽や若い葉を好んで食べ、やがて葉全体を網目状に食害することから、生育に大きな影響を与える害虫です。

防除の第一歩は、「発生初期の対応」です。葉裏に産み付けられた細長い黄色の卵や、孵化直後の幼虫を早期に見つけて取り除くことが、被害拡大を防ぐ鍵となります。卵や幼虫は手で取り除いたり、ガムテープで除去する方法が効果的です。

また、「成虫や幼虫を見つけたら速やかに捕殺する」ことも重要です。成虫は葉の表面に現れることが多く、活動も昼間に見られるため、見つけやすいタイミングで取り除くことが可能です。少数であれば手作業での駆除で対応できます。

薬剤の使用も効果的な手段です。テントウムシダマシは葉の裏側に潜んでいるため、薬剤を散布する際には葉の表裏両面にしっかりと薬剤が行き渡るように注意が必要です。使用する農薬は、ナス科植物に登録されているものを選び、規定の濃度とタイミングを守って散布しましょう。

さらに、周囲の環境管理も防除には有効です。落ち葉や雑草などは、害虫の隠れ場所となるため、こまめに除去することをおすすめします。ナス、ピーマン、トマトなどのナス科作物を同じ畑で育てている場合は、被害が拡大しやすくなるため、距離を置いて栽培するのも有効です。

このように、テントウムシダマシの防除は「見分けて早く対処」「薬剤と物理的対策の併用」「環境整備」の3点を軸に実施することが基本です。発見が遅れると収穫量に直結するため、定期的な見回りを欠かさないようにしましょう。

害虫を写真で見分けるコツ

ジャガイモに発生する害虫の特定には、文章だけでなく「写真による比較」が非常に役立ちます。特に初心者の場合は、見た目の違いを把握することで駆除方法の選択がしやすくなり、対応のスピードも格段に上がります。ただし、似たような害虫も多いため、写真を見て判断する際にはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

まず確認したいのは、「大きさと体の模様」です。たとえば、アブラムシは体長1〜4mmの非常に小さな虫で、黄色や黒、緑など色のバリエーションもあります。写真では葉の裏に密集している姿や、白っぽい脱皮殻が残っている場面をチェックするのがコツです。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

一方、「テントウムシダマシ」と「テントウムシ」は写真だけだと混同しやすいですが、決定的な違いは斑点の数と体の質感にあります。テントウムシダマシは28個の黒い斑点とくすんだ色合い、毛のある表皮が特徴です。益虫のテントウムシはつるんとした光沢のある赤い体をしており、アブラムシを捕食する存在なので見分けが重要です。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

「ヨトウムシ」は幼虫期に地味な色をしているため、他のイモムシと見分けがつきにくいですが、写真では葉の集団食害や土の中から這い出している姿が手がかりになります。特に被害葉と一緒に写っているものを比較すると、特徴が明確になります。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

また、「センチュウ類」や「コメツキムシの幼虫」は写真だけでは判断が難しいため、葉やイモにできた被害痕の写真と照らし合わせて確認するのが有効です。センチュウは根の変形やイモの表面にシスト(小さな突起)が現れるなどの症状から判断します。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

写真で見分ける際には、信頼性の高い農業サイトや専門書籍の画像を参考にしましょう。SNSやブログの画像は角度や拡大率によって正確性に欠ける場合もあるため、必ず複数の写真を照合することが大切です。

さらに、「被害のある部位」と「発生時期」も合わせて確認することで、写真からの識別精度はぐっと高まります。葉・茎・根・イモなど、それぞれの場所に出やすい害虫の写真を整理しておくと、実際の観察時にも即対応しやすくなります。

害虫を防ぐ予防策とは

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ジャガイモ栽培で発生しやすい害虫を防ぐには、予防の段階からしっかりと環境を整え、害虫が寄りつきにくい状態をつくることが重要です。農薬を使う前の「日常的な習慣」こそが、最大の防御策となります。

まず取り入れたいのが、「清潔な栽培環境の維持」です。畝の周辺にある雑草や落ち葉、収穫後に残った植物の破片は、害虫にとって格好の隠れ場所になります。定期的に畑を掃除し、虫の温床となる場所を減らすことで、発生リスクを大きく下げられます。

次に重要なのが、「土壌の管理」です。水はけの悪い畑は、湿度を好むヨトウムシやセンチュウ類にとって好都合です。栽培前に高畝を作ったり、腐葉土を混ぜて通気性のよい環境を作ったりすることで、虫の発生条件を抑制できます。また、pHの調整も見逃せないポイントで、ジャガイモに適した酸性〜弱酸性(pH5.0〜6.0)の土壌を維持することで病虫害の発生を抑えられます。

さらに、「連作を避ける」ことも大切です。毎年同じ場所でジャガイモを育てると、土壌中に害虫の卵や幼虫、病原菌が蓄積され、次第に被害が増えていきます。1〜2年おきにネギやエダマメなどナス科以外の作物と輪作することで、連作障害を予防できます。

自然の力を利用した「コンパニオンプランツ」の導入も有効です。マリーゴールドやチャイブ、ネギ類を近くに植えると、アブラムシやセンチュウの忌避効果が期待できます。農薬に頼らずに環境全体で害虫を遠ざける方法として、家庭菜園にも取り入れやすい対策です。

最後に、「早期発見を目的とした定期観察」も欠かせません。週に1〜2回は葉の裏や株元をチェックし、見慣れない虫や被害痕を確認することで、初期の段階で対処ができます。特に新芽や成長中の柔らかい葉は、害虫にとって好物であり、被害に遭いやすいため重点的に観察しましょう。

こうした予防策は、ひとつひとつが地味に思えるかもしれませんが、継続的に実践することで、農薬に頼る頻度を減らし、健康なジャガイモを安定して育てることが可能になります。

じゃがいも害虫駆除の基本ポイント

🔸害虫の種類に応じた対策を事前に理解しておく

🔸アブラムシはウイルス病の媒介にもなるため早期発見が重要

🔸ヨトウムシは夜間に活動するため夕方以降の観察が有効

🔸テントウムシダマシは益虫と見分けて適切に駆除する必要がある

🔸オオタバコガの飛来を防ぐため防虫ネットの使用が効果的

🔸センチュウ類は目に見えないが根から被害を広げる

🔸ガムテープや手作業による物理的な除去が初期には有効

🔸雑草や落ち葉は害虫の潜伏場所となるため常に清潔に保つ

🔸マルチを使って地表からの侵入を防ぐことも対策の一つ

🔸農薬は対象の害虫に合った種類を選び、用法を厳守する

🔸種イモは消毒済みのものを選び、未処理のものは植え付け前に消毒する

🔸春と秋の気温変化の時期に害虫が活発化しやすいため注意が必要

🔸高畝栽培やpH管理で水はけと土壌環境を整えることが重要

🔸コンパニオンプランツで自然な害虫忌避効果を活用できる

🔸写真を参考にして害虫の種類を視覚的に識別するのが効果的