あなたが「嫌いな害虫 ランキング」と検索した理由は、おそらく自宅や職場で突然現れた虫に強い不快感を抱いた経験があるからではないでしょうか。本記事では、嫌いな害虫ランキングと特徴まとめからスタートし、実際の嫌いな害虫ランキング上位に登場する代表的な虫たちの具体的な理由と傾向を紹介します。

さらに、視野を広げて世界と日本の危険な虫ランキングにも触れながら、グローバル・国内それぞれで危険視されている虫の違いを解説。また、家庭内や園芸で発生しやすい虫に焦点を当てた家庭・植物に発生する害虫ランキングも取り上げていきます。

虫の嫌悪感には見た目や動きだけでなく、咬傷や感染症など健康被害のリスクも影響しています。そこで、不快・危険な害虫ランキングとは何かを明確にし、主要な害虫3種とその影響について詳しく解説します。

対策編としては、駆除方法と予防策の基本を押さえ、さらに実際に起きた被害の事例と対策を知ることで、より実用的な対処法が学べます。害虫を強く嫌う背景にある害虫嫌いの心理と対策方法も取り上げることで、心理面からのアプローチも試みます。

また、感染リスクに目を向けた害虫が媒介する病気とそのリスク、虫がどんな環境で繁殖するのかを探る害虫の生態と繁殖条件を理解する、さらに広く知識を得るための害虫一覧と特徴をチェックも掲載。

最後に、初心者でも手軽に始められる害虫対策に役立つ市販グッズ紹介を通して、すぐに実践できる対策も網羅しています。この1記事で、「嫌いな害虫」についての知識と対策のすべてがわかる構成となっています。

🔸 世界と日本で危険とされる害虫の違いや具体例

🔸 家庭や植物に発生しやすい害虫とその対処法

🔸 害虫の被害・心理・病気リスクに基づく効果的な予防策

嫌いな害虫ランキングと特徴まとめ

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

🔸 世界と日本の危険な虫ランキング

🔸 家庭・植物に発生する害虫ランキング

🔸 不快・危険な害虫ランキングとは

🔸 主要な害虫3種とその影響

実際の嫌いな害虫ランキング上位

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

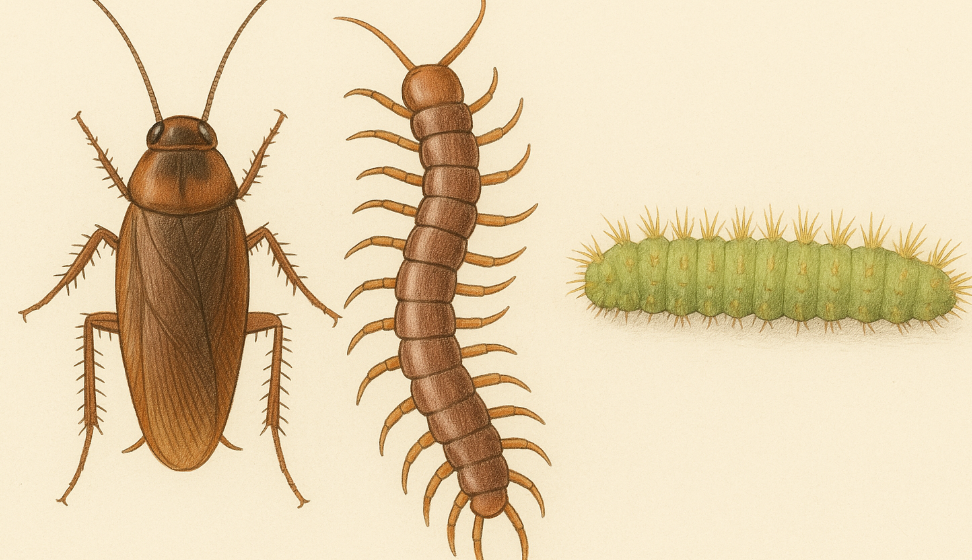

多くの人が「嫌い」と感じる虫には、見た目のインパクトや動きの不規則さに共通点があります。特にゴキブリ、ムカデ、ケムシといった種類は、私たちの身近な環境に突然現れることが多く、強い不快感をもたらします。

ゴキブリは、人が活動する時間帯を避けて現れ、隙間に素早く隠れる行動が特徴です。この予測できない動きが「怖い」と感じられる一因です。また、湿気のある環境を好むため、住宅の水回りなどに潜んでいるケースも多く見られます。

ムカデはその異様な姿と攻撃性から、室内で遭遇した際の恐怖感が大きい害虫です。特に夜間に行動する習性があるため、寝室や廊下で突然目にすることも少なくありません。

ケムシについては、毒性のある種類も存在し、肌に触れると炎症や発疹を引き起こす可能性があります。そのため、庭木の剪定や家庭菜園を行う際には十分な注意が必要です。

このような害虫は単に「気持ち悪い」というだけではなく、突発的な出現や健康への影響が嫌悪感を増幅させる要因となっています。

2位 : ムカデ

3位 : ケムシ

4位 : 蚊

5位 : 蛾

6位 : 蜂

7位 : 蜘蛛

8位 : カメムシ

9位 : ハエ

10位 : コバエ

世界と日本の危険な虫ランキング

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

世界中で危険とされる虫の中には、人間の命に関わるような深刻なリスクを伴うものも含まれます。特に感染症を媒介する種や、強い毒性を持つ種は警戒が必要です。

例えば、熱帯地域を中心に猛威を振るう「ハマダラカ」は、マラリアの主な媒介源とされています。これは蚊が吸血する過程で原虫を体内に運び、感染させるというメカニズムです。

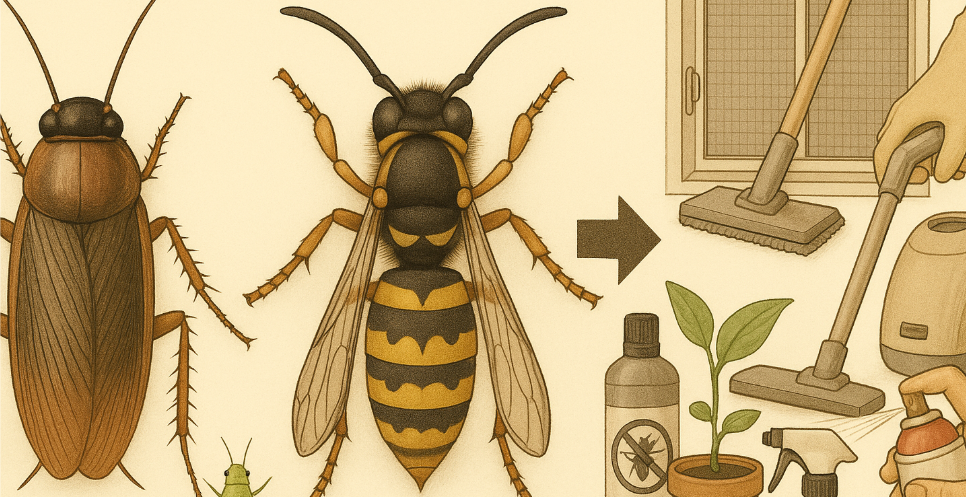

国内では「スズメバチ」が特に危険視されています。大型で攻撃性が高く、刺されると激しい痛みを伴う上、複数回刺されたりアレルギー体質の人が反応を起こすと命に関わるケースもあります。巣の近くを通るだけで集団で襲ってくることもあり、その危険度は非常に高いと言えるでしょう。

加えて、「セアカゴケグモ」のような毒グモも、日本国内で見つかることがあります。多くは都市部の側溝やベンチの裏など、人の目に付きにくい場所に潜んでいます。咬まれると局部的な腫れが起こり、重症化する例は少ないものの油断は禁物です。

このように、日本と海外では異なる種類の危険虫が存在しますが、共通して言えるのは「近づかないこと」「不用意に触れないこと」が最大の防御策だという点です。

家庭・植物に発生する害虫ランキング

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

植物や家庭内に現れる害虫は、目立たないうちにじわじわと被害を拡大させる点で非常に厄介です。特に家庭菜園や観葉植物を育てている方にとっては、その健康を脅かす存在になります。

家庭でよく見かける害虫の一つが「ハダニ」です。この虫は非常に小さく、肉眼では見つけづらいですが、葉の裏に巣を作りながら植物の栄養を吸い取ります。葉が白っぽく変色してきたら、ハダニの被害を疑ってみましょう。

「ハダニ」は、綿のような白い物質をまとった姿が特徴で、葉や茎の隙間に潜みながら植物の成長を妨げます。見た目からして不快感を覚える方も多く、早めに拭き取るなどの処置が必要です。

「アブラムシ」は新芽やつぼみに集中して発生し、植物の生長を鈍らせます。さらに、排泄物によってカビを発生させたり、アリを呼び寄せる原因にもなるため、早期の駆除が欠かせません。

これらの虫は、温度や湿度といった環境条件に応じて増殖します。室内で植物を育てる際には、風通しや葉の状態に目を向け、少しの異変にも気づけるようにしておくことが大切です。

不快・危険な害虫ランキングとは

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

不快害虫と危険害虫は、見た目や動きによる心理的ストレスだけでなく、実際の健康被害を引き起こすことから分類されています。このランキングでは、一般家庭において多くの人が強い不快感を抱く虫や、人体に直接影響を及ぼす可能性のある虫を対象としています。

不快害虫として代表的なのはゴキブリやクモ、コバエなどです。これらは衛生的な問題に加え、突然現れることで驚きや恐怖を与える点でも問題視されます。特にゴキブリは速い動きや飛行する特性があるため、苦手と感じる人が多く、実際にアレルギーの原因になることもあります。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

一方で、危険害虫に分類されるのはスズメバチやムカデ、毒を持つケムシ類です。これらは刺されたり咬まれたりすることで、激しい痛みや腫れ、場合によってはアナフィラキシーショックを引き起こす可能性があります。特にスズメバチは、巣の近くを通っただけでも集団で襲ってくることがあり、毎年のように重傷者や死亡例が報告されています。

このように、不快・危険な害虫ランキングは、視覚的な嫌悪感だけではなく、実際に暮らしに支障をきたすレベルの被害を与える虫を整理したものであり、害虫対策の優先順位をつける上で参考にされることが多いです。

主要な害虫3種とその影響

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

暮らしの中で特に注意すべき主要な害虫として、ゴキブリ、スズメバチ、そしてアブラムシの3種が挙げられます。それぞれに異なる影響がありますが、いずれも見過ごせない被害を及ぼす存在です。

まずゴキブリは、衛生害虫として知られており、病原菌やウイルスを運搬するリスクがあります。食品を扱う場所や水回りに出没しやすく、食中毒の原因菌を媒介することもあるため、特に家庭内では衛生管理が不可欠です。また、フンや死骸がアレルゲンとなり、喘息や皮膚疾患を引き起こすケースも報告されています。

次にスズメバチは、攻撃性と毒性の高さから非常に危険な害虫とされています。巣を作る場所も屋根裏や軒下、庭木などさまざまで、人間の生活圏に近接していることが多いです。刺されると強い痛みだけでなく、ショック症状を引き起こす恐れがあるため、見つけたら速やかに専門業者に相談することが推奨されます。

最後にアブラムシは、主に植物に悪影響を与える害虫です。植物の茎や葉に集団で付着して養分を吸収し、植物の成長を妨げるほか、病気の原因となるウイルスを媒介することもあります。さらに、アブラムシの排泄物がカビの発生を促進し、観賞価値のある植物を台無しにしてしまうこともあります。

このように、主要な害虫3種は、それぞれ「衛生」「安全」「植物の健全性」という異なる観点で深刻な問題を引き起こすため、早期発見と適切な対処が重要です。

嫌いな害虫ランキングから学ぶ対策

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

🔸 被害の事例と対策を知る

🔸 害虫嫌いの心理と対策方法

🔸 害虫が媒介する病気とそのリスク

🔸 害虫の生態と繁殖条件を理解する

🔸 害虫一覧と特徴をチェック

🔸 害虫対策に役立つ市販グッズ紹介

駆除方法と予防策の基本

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

害虫対策で最も大切なのは、「発生させない環境づくり」と「迅速な駆除対応」の2つです。どれだけ高性能な駆除グッズを使っても、根本的な原因を放置すれば再発の可能性は高まります。

まず予防策として有効なのは、住環境を清潔に保つことです。ゴミや食品の残りかす、水気のある場所などは害虫にとって好条件です。特にキッチンや洗面所、風通しの悪い収納スペースは要注意です。定期的な清掃と乾燥状態の維持が、害虫の侵入を未然に防ぐ鍵となります。

一方で、すでに害虫が発生してしまった場合は、状況に応じた駆除方法を選ぶ必要があります。小型の虫であれば市販のスプレーやトラップでも効果が見込めますが、スズメバチのような攻撃性の高い虫は個人での駆除は危険です。こうした場合は、必ず専門業者に依頼することが推奨されます。

また、植物の害虫対策としては、水やり時に葉裏まで確認したり、定期的に霧吹きで湿度を保つことが効果的です。ハダニやアブラムシなどは乾燥に強いため、水分管理を徹底することで繁殖を抑えることができます。

このように、駆除と予防は切り離して考えるものではなく、両者を組み合わせることが大切です。初めての方でも日々の習慣として実践できる対策を取り入れれば、大きな被害を未然に防ぐことができます。

被害の事例と対策を知る

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

害虫による被害は、家庭内から屋外、さらには事業所や飲食店など幅広い場所で報告されています。特に生活環境に直結するような被害は、健康面や精神的なストレスを引き起こす原因にもなり得ます。ここでは実際にあった被害の例と、それに対して有効とされる対策を紹介します。

例えば、飲食店の厨房でゴキブリが繁殖したケースでは、客からのクレームや保健所への通報に発展し、営業停止処分を受ける事態になったこともあります。このような環境では、食材の管理や調理器具の清掃が不十分だったことが主な原因とされており、日常的な衛生管理の重要性が改めて認識されました。

また、家庭ではムカデの侵入による咬傷事故も少なくありません。特に寝ている間に布団の中に入り込んでいたムカデに咬まれ、救急搬送された例もあります。このような事態を防ぐためには、家の隙間や床下の通気口などの侵入口をふさぐことや、周囲の落ち葉・石の下を定期的に掃除することが推奨されています。

植物に関しては、アブラムシの大量発生によってベランダ菜園の作物が枯れてしまったという報告もあります。これは、発生初期に気づかずに放置してしまったことが原因です。定期的な観察と、水やり時に葉の裏まで確認する習慣をつけることで、早期発見と対応が可能になります。

このように、害虫による被害はさまざまな形で私たちの生活に影響を及ぼします。しかし、発生源の把握と適切な管理、そして日常的な点検と清掃を徹底することで、多くの被害は未然に防ぐことができます。

害虫嫌いの心理と対策方法

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

多くの人が害虫を嫌う背景には、単なる「見た目の気持ち悪さ」だけではない深層的な心理要因が存在します。人間の本能的な危機回避反応として、急な動きや異様な姿かたちのものに対して嫌悪感や恐怖を抱くのは自然なことです。特にゴキブリやムカデのように高速で移動したり、予測不可能な動きをする生物に対しては、その傾向が強くなります。

また、虫に関する不快な記憶や経験がトラウマのように心に残っている場合、それが害虫嫌いの心理に影響を与えることもあります。例えば、過去に虫による被害を受けた経験や、幼少期に見たテレビや本で植え付けられたイメージが大人になっても残っているというケースは珍しくありません。

こうした心理的な嫌悪を軽減するための方法として、知識を得ることは非常に効果的です。虫の生態や役割を学ぶことで、「ただ怖い」「ただ不快」という漠然としたイメージが薄まり、実際には人間に有益な働きをする種類も多く存在することが理解できるようになります。

一方で、心理的な苦手意識を完全に払拭することが難しい場合は、視覚や接触の機会を減らす工夫も必要です。網戸の点検、窓の開閉時の注意、虫除け製品の活用など、環境的に虫の出現を抑える方法を日常生活に取り入れることが現実的な対策となります。

このように、害虫嫌いは本能と記憶に基づいたものですが、対処法を知っておくことで不安を最小限に抑えることが可能になります。

害虫が媒介する病気とそのリスク

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

害虫の中には、直接的な被害を与えるだけでなく、病気を媒介するという大きなリスクを持つ種類も存在します。特に蚊やハエ、ゴキブリは代表的な病原体の運搬者として知られており、家庭内での感染症リスクを高める要因になっています。

蚊に関しては、デング熱やジカ熱、マラリアなど世界的に深刻な感染症の媒介者です。日本国内でもデング熱の流行が数年前に確認されており、都市部の公園などで蚊に刺されたことが原因でした。これにより、日常生活においても蚊に対する注意が欠かせないことが分かります。

一方で、ハエは腐敗物や糞尿に集まる習性があるため、そこから病原菌を身体に付着させて移動し、台所や食品に接触することで食中毒を引き起こすことがあります。サルモネラ菌や腸炎ビブリオ、大腸菌などの細菌を運ぶことが報告されており、家庭での衛生管理が極めて重要となります。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ゴキブリもまた、衛生害虫として病原体の運搬役を担います。特に飲食店や食品工場では、ゴキブリが媒介する細菌が食品に混入することで問題になるケースがあり、しっかりとした駆除体制が求められます。

このように、害虫による健康リスクは無視できないものです。虫が媒介する病気は見えにくいため、対策を怠りやすい傾向にありますが、予防としては手洗いや食品管理、清掃の徹底に加え、虫を寄せ付けない環境作りが最も有効です。家族の健康を守るためにも、日頃から衛生意識を持ち続けることが求められます。

害虫の生態と繁殖条件を理解する

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

害虫の被害を効果的に防ぐためには、まずそれぞれの虫がどのような環境を好み、どのように繁殖していくのかを理解することが欠かせません。多くの害虫は特定の気候や条件に適応しており、その生態を知ることで発生リスクを事前に抑えることができます。

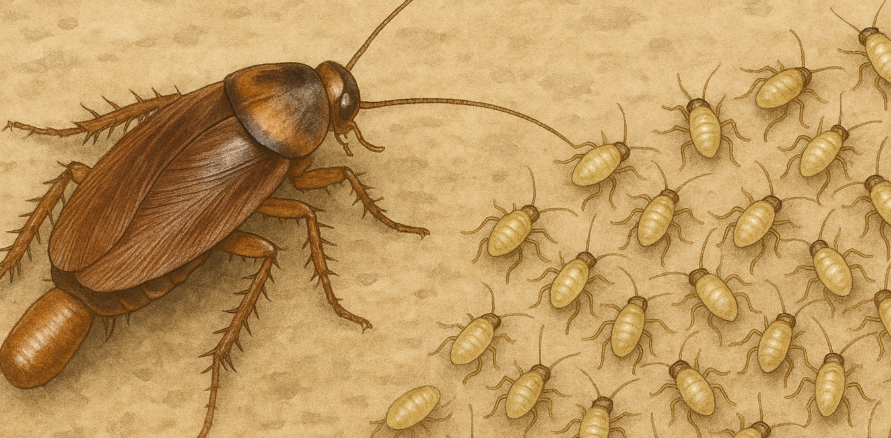

例えば、ゴキブリは湿気が多く暗い場所を好みます。特に気温が20度を超える春から夏にかけて活動が活発になり、台所や風呂場のような水回りに潜んでいることがよくあります。繁殖力も非常に高く、一匹のメスが数十個の卵を持ち、その中から数十匹が孵化します。放っておけば、あっという間に家の中に広がってしまうこともあります。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

また、ハダニやアブラムシのような植物に害を及ぼす虫は、乾燥していて風通しの悪い環境を好みます。特に室内の観葉植物やベランダのプランターなどでは、通気性の悪さや過湿状態が続くことで発生が促進されます。これらの虫は葉の裏に卵を産み付けて繁殖し、短期間で爆発的に増える傾向があります。

一方で、蚊は水たまりや湿った場所で産卵する習性があります。たとえ小さな容器にたまった雨水でも、数日放置するだけでボウフラが湧き、成虫になってしまうことがあります。特に梅雨時期や夏場には、植木鉢の受け皿や空き缶などをこまめにチェックし、水をためないよう心がけることが重要です。

このように、それぞれの害虫がどんな環境に引き寄せられるかを知ることで、発生前の予防が可能になります。単に駆除するだけでなく、「発生させない環境づくり」が最も効果的な対策となります。

害虫一覧と特徴をチェック

日常生活で遭遇する可能性の高い害虫には、さまざまな種類が存在し、それぞれに異なる特徴や注意点があります。ここでは代表的な害虫を一覧形式で整理し、その特徴を簡潔に把握できるようまとめてみます。

まず、ゴキブリは黒褐色の体色とすばやい動きが特徴です。種類によって大きさは異なりますが、クロゴキブリは30mm以上に成長し、屋外からの侵入も多くあります。食品や水、温かい環境を好むため、台所や冷蔵庫の裏などに潜みやすいです。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

次に、アブラムシは2〜3mmほどの小さな虫で、植物の茎や葉の裏に群れをなして付着します。養分を吸い取ることで植物の成長を妨げるだけでなく、排泄物によってカビを誘発させることもあります。さらに、病気を媒介する役割もあるため、園芸では厄介な存在です。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ムカデは体長10cm以上の種類も存在し、無数の足と毒を持つ顎が特徴です。暗く湿った場所にひそみ、夜行性であるため、室内への侵入には特に注意が必要です。咬まれると激しい痛みや腫れを引き起こすことがあるため、安全な駆除が求められます。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

一方、ハエやコバエは生ごみや排水口、腐敗した有機物から発生します。衛生害虫としての側面が強く、細菌やウイルスの運搬による食中毒リスクがあるため、発生源の管理が重要です。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

また、よハダニやケムシのうに植物を食害する害虫は、外観の変化(白い斑点、葉の変色、食痕)で早期に気づくことが可能です。触れることでかゆみや湿疹を起こす毒毛虫も存在するため、剪定や掃除の際は軍手の使用が推奨されます。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

このように、それぞれの害虫が持つ特性を把握しておくことで、発見時に正しい対処を選ぶことができるようになります。

害虫対策に役立つ市販グッズ紹介

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

市販されている害虫対策グッズは非常に多岐にわたり、目的や虫の種類によって適した製品を選ぶことが効果的な対策に繋がります。ここでは、初心者でも使いやすく、家庭でよく利用されているアイテムを中心に紹介します。

まず、ゴキブリ対策には「ホウ酸団子」や「ベイト剤タイプ」の毒餌が定番です。これらはゴキブリが餌を巣に持ち帰って仲間ごと駆除できるため、即効性よりも持続的な効果を期待したい場合に向いています。また、ゴキブリ用の粘着トラップも視覚的に確認しやすく、設置場所を変えることで発生場所の特定にも役立ちます。

|

|

|

|

蚊やハエ対策では、「蚊取り線香」「電気式捕虫器」「虫よけスプレー」などが広く普及しています。特に屋外活動時には、肌に直接使用できる虫除けスプレーやシールタイプが便利です。一方、室内では紫外線や熱で虫を誘引して捕獲する電気式の装置が人気を集めています。

植物に発生する害虫には、「天然由来の殺虫スプレー」「ハーブ系の虫除け剤」「粘着シート」が効果的です。アブラムシやハダニには、食品成分を使ったスプレーで安全に対処することが可能です。また、黄色い粘着シートは視覚的に虫を誘い、数を減らす目的で使用されます。

|

|

さらに、忌避グッズとして「ハーブの香りを利用した虫除け剤」「超音波発生器」「隙間ふさぎテープ」なども市販されています。特にペットや小さな子どもがいる家庭では、安全性の高い製品を選ぶことが重要です。

|

|

このように、市販グッズをうまく活用することで、専門的な知識がなくても害虫対策を手軽に始めることができます。虫の種類や住環境に合わせて、必要なアイテムを取り入れてみましょう。

嫌いな害虫 ランキングの特徴と対策まとめ

🔸 資格ゴキブリは夜行性で素早く動き、特に水回りを好む

🔸 ムカデは攻撃的で毒を持ち、夜間に室内へ侵入することがある

🔸 ケムシは毒針毛を持ち、触れると皮膚トラブルを引き起こす

🔸 蚊はデング熱などの病気を媒介し、水たまりで繁殖する

🔸 スズメバチは攻撃性が強く、巣の近くに近づくと危険

🔸 ハエは汚染物に集まり、食中毒の原因菌を運搬する

🔸 クモやコバエは見た目の不快さが原因で忌避されやすい

🔸 アブラムシは植物の成長を妨げ、病気の媒介もする

🔸 ハダニは葉の裏に巣を作り、植物に目立たない被害を与える

🔸 ワタムシは綿状の体で葉や茎に付着し、早期発見が重要

🔸 危険な虫としてセアカゴケグモが都市部にも出現する

🔸 不快・危険な害虫は見た目と実害の両面で分類される

🔸 心理的嫌悪感は予測不能な動きや過去の記憶が影響している

🔸 害虫は湿気や温度などの条件で急激に繁殖する

🔸 市販グッズの活用で初心者でも効果的な対策が可能となる