きゅうりを育てていると、ある日突然、葉に小さな穴が開いていたり、実が食べられていたりといったトラブルに見舞われることがあります。「害虫 きゅうり」と検索した方も、まさにそうした被害に直面しているのではないでしょうか。本記事では、害虫による被害の特徴と初期サイン、早期発見と観察の重要性について解説しながら、被害の原因となる虫の種類や、写真での見分け方も紹介します。

また、きゅうりによく発生するイモムシやタバコガ、ウリハムシといった具体的な害虫について、それぞれの発生時期と駆除方法にも触れていきます。さらに、防虫ネットの効果と選び方、虫の卵の見つけ方と対処、天敵を活かした自然防除、農薬の選び方と使用時期など、無農薬で育てたい方にも役立つ情報を網羅しています。

きゅうりの虫食いがあっても食べられるかどうか判断に迷うケースや、栽培環境そのものを見直して害虫の発生を防ぐための具体的な工夫も紹介しています。家庭菜園でも実践できる、きゅうりの害虫対策の基本と応用を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

🔸害虫の発生初期に気づくための観察ポイント

🔸無農薬や防虫ネットを使った効果的な対策方法

🔸タバコガやウリハムシなど特定の害虫への具体的な対応策

きゅうりの害虫被害と見分け方

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

🔸害虫の卵の見つけ方と対処

🔸害虫被害の特徴と初期サイン

🔸きゅうりにタバコガの発生時期と注意点

🔸きゅうりの虫食い!食べられるかの判断

イモムシの写真で種類を確認

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

きゅうりに付くイモムシの種類を把握することは、正確な対策を取るための第一歩です。イモムシと一口に言っても、種類によって生態や駆除方法は大きく異なります。これを見分ける最も確実な方法が、写真を活用することです。

例えば、きゅうりによく発生する「タバコガ」の幼虫は、緑や茶色をした細長い体をしており、葉の裏や果実の表面に潜む傾向があります。一方、「ハスモンヨトウ」はより大きく、夜間に活動することが多いため、日中は見つけにくいですが、食痕やフンの跡から発見できます。こうした違いを、文字情報だけで判断するのは難しいものです。

タバコガ

タバコガ

ハスモンヨトウ

ハスモンヨトウ

このような場合は、信頼できる農業関連のサイトや専門書に掲載された写真と照らし合わせながら観察することで、種類の特定が容易になります。また、スマートフォンで撮影した写真を使い、画像検索を行うのもひとつの方法です。現在では、AIを活用した植物・昆虫識別アプリも登場しており、こうしたツールを併用することで、より精度の高い判断が可能になります。

・PictureThis(植物識別)

・Picture Insect(昆虫識別)

ただし、写真だけで完全に見分けるのが難しい場合もあるため、必要であれば地元の園芸店や農協に相談するのも選択肢の一つです。適切なイモムシ対策は、種類を正しく知ることから始まります。

害虫の卵の見つけ方と対処

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

虫の卵は、成虫や幼虫に比べて見つけにくく、知らない間に大量発生へとつながる危険があります。そのため、日頃から卵の存在に注意を払い、早期発見・早期対処を心がけることが重要です。

卵は多くの場合、葉の裏や茎の根元、株元の土に近い部分など、目立たない場所に産みつけられます。特に、ウリハムシやオオタバコガの卵は非常に小さく、色も葉と似ているため見逃しがちです。こうした卵を見つけるためには、毎日数分でもよいので、きゅうりの葉を一枚一枚丁寧に裏返して確認することが効果的です。

発見した卵は、手でつぶすか、セロハンテープなどを使って取り除く方法が手軽で安全です。農薬に頼らず卵を除去できるため、無農薬栽培を目指している方にも適しています。注意点として、卵をそのまま放置すると、短期間で孵化して被害が拡大する可能性が高いため、発見した段階ですぐに対応することが大切です。

なお、卵を頻繁に見かけるようであれば、成虫が周囲に潜んでいる証拠でもあります。その場合は、防虫ネットの設置や天敵の導入など、より広範囲の対策も検討すべきです。

害虫被害の特徴と初期サイン

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

害虫による被害には、いくつか共通する特徴と初期サインが存在します。これを早い段階で見抜くことで、大きな被害を未然に防ぐことができます。

代表的な初期サインの一つが、「葉の変色や穴あき」です。これはイモムシやウリハムシなどの食害によって現れます。特に、葉に小さな丸い穴が無数に空いている場合は、体の小さな害虫による食害が進んでいるサインと考えられます。こうした被害が表面化する前に、葉の裏に小さな黒いフンや粘着質の痕跡が見つかることもあり、これらも重要な警告サインです。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

また、成長点や若い芽が萎れているようであれば、土中の害虫や根に近い部分を食害する虫が原因の可能性があります。害虫の種類によって食べる部位が異なるため、被害の出方に注目することで、原因となる虫の見当をつけることができます。

被害が進行すると、果実そのものに穴が開いたり、変色や変形が見られるようになります。ここまで症状が進むと回復は難しく、収穫への影響が大きくなるため、なるべく初期段階で気づくことが重要です。

これらの点を踏まえて、きゅうりの成長を日々観察する習慣をつけることが、被害の拡大を防ぐ最善の手段となります。

きゅうりにタバコガの発生時期と注意点

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

きゅうり栽培において「タバコガ」は見逃せない害虫のひとつです。特に注意したいのは、タバコガの発生時期が年に複数回あるという点です。一般的に春から秋にかけて、年に2〜3回程度発生するため、長期間にわたって警戒が必要となります。

タバコガの成虫は夜間に活動し、葉や果実に卵を産みつけます。卵から孵化した幼虫は、わずかな時間で葉や果実に穴をあけて内部に潜り込み、内部から食害を進めます。この食べ方は外から見ただけでは被害がわかりにくく、気づいたときには果実が変形したり腐敗したりしてしまうケースが少なくありません。

このため、発生時期の前後は葉の裏や果実の表面を重点的にチェックすることが大切です。特に7月〜9月は被害が拡大しやすいため、観察の頻度を増やすよう心がけましょう。また、幼虫は1匹でも大きな被害を及ぼすことがあるため、見つけ次第すぐに取り除く対応が求められます。

さらに、タバコガの成虫は光に集まる性質があるため、夜間の照明を控えるなどの工夫も効果的です。被害を最小限に抑えるには、日々の観察とタイミングを逃さない対応が欠かせません。

きゅうりの虫食い!食べられるかの判断

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

家庭菜園などで育てたきゅうりに虫食いがあると、「これは食べても大丈夫なのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。虫にかじられたきゅうりがすべて食べられないわけではありませんが、いくつかの判断基準を知っておくことが安心につながります。

まず、表面に小さな穴や歯型のような傷があるだけで、果肉がしっかりとしており、変色や異臭がなければ食べても問題はありません。多くのケースでは、皮の一部が虫にかじられただけで、内部には影響が及んでいないことがほとんどです。傷の部分だけを切り取れば、十分に安全に食べられます。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ただし、虫食いの周辺にカビやぬめりが見られる場合や、果実内部にまで虫が入り込んでいる可能性がある場合は、食べるのを避けたほうが良いでしょう。特に、タバコガなどの幼虫は果実の内部に潜り込むため、見た目ではわからないことがあります。そのため、切った際に中に虫がいる、または異常がある場合は、無理に食べるべきではありません。

また、安全に食べるためには、収穫後にしっかり水洗いを行い、必要に応じて酢水に浸すことで雑菌を減らすことも有効です。自然な栽培をしている場合でも、衛生面には十分配慮しましょう。

きゅうりの害虫対策と予防法

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

🔸無農薬での安全な方法

🔸防虫ネットの効果と選び方

🔸ウリハムシ駆除の基本

🔸天敵を活かす自然防除

🔸農薬の選び方と使用時期

🔸害虫対策の基本は早期発見と観察

🔸害虫被害を防ぐ栽培環境の整え方

無農薬での安全な方法

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

無農薬での害虫対策は、安心してきゅうりを育てたいと考える人にとって大きな関心事です。ただし、農薬を使用しないということは、手間を惜しまない観察と対処が必要になることを理解しておく必要があります。

まず基本となるのは、害虫を寄せ付けにくい環境を整えることです。植え付け時にコンパニオンプランツ(共栄作物)を活用することで、害虫の忌避効果が期待できます。例えば、ネギやバジルなどは特定の害虫を遠ざける効果があるとされ、きゅうりの隣に植えるだけでも効果的です。

次に、物理的な対策として有効なのが防虫ネットの使用です。目の細かいネットで覆うことで、成虫が卵を産みつけるのを防ぐことができ、被害の初期段階を抑えることにつながります。注意点としては、ネットの隙間や地面との隙間から虫が侵入する可能性があるため、設置時にはしっかりと密閉するようにしましょう。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

さらに、手作業での害虫除去も無農薬では非常に大切です。朝や夕方など、害虫が活発に動く時間帯を見計らって葉の裏や茎を確認し、見つけた虫はすぐに取り除きます。これには根気が必要ですが、植物へのダメージを最小限に抑えるには効果的な方法です。

一方で、無農薬栽培は虫の発生リスクを完全には防げないため、被害が広がる可能性もあります。そのため、ある程度の被害を受け入れる気持ちや、適切なタイミングでの収穫なども重要な判断材料になります。

このように、無農薬で安全にきゅうりを育てるためには、知識と実践のバランスが欠かせません。自然の力を活かしながら、丁寧に管理することが成功の鍵となります。

防虫ネットの効果と選び方

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

防虫ネットは、農薬を使わずにきゅうりを守りたいと考えている方にとって、非常に有効な害虫対策です。特に成虫による産卵を防ぐ効果が高く、虫の侵入そのものを物理的に遮断することで、発生を未然に防ぐことができます。

防虫ネットの主な効果は、虫の侵入を防ぐ「バリア」としての機能です。例えば、ウリハムシやアブラムシなどの小さな虫は、葉に触れることができなければ、そこに卵を産むことも食害することもできません。さらに、風通しや光を適度に保ちつつ、雨や過度な日差しからも植物を守ることができるため、複合的な効果が期待できます。

選び方においては、ネットの「目の細かさ」が重要なポイントになります。目合いが1mm以下のタイプであれば、多くの小型害虫の侵入を防ぐことが可能です。ただし、目が細かい分だけ風通しが悪くなりやすいため、通気性や栽培環境に応じて使い分けることが求められます。また、アーチ支柱などを使ってネットをふんわりと張ると、葉や果実がネットに直接触れにくくなり、虫の接触リスクをさらに減らせます。

設置の際は、地面との隙間やファスナー部分から虫が入り込むことがあるため、完全に密閉する工夫が必要です。小さな隙間も見逃さず、ネットの端は土に埋めるなどして固定しましょう。防虫ネットは、使い方を誤らなければ、初心者でも扱いやすく、無農薬栽培の力強い味方となります。

|

|

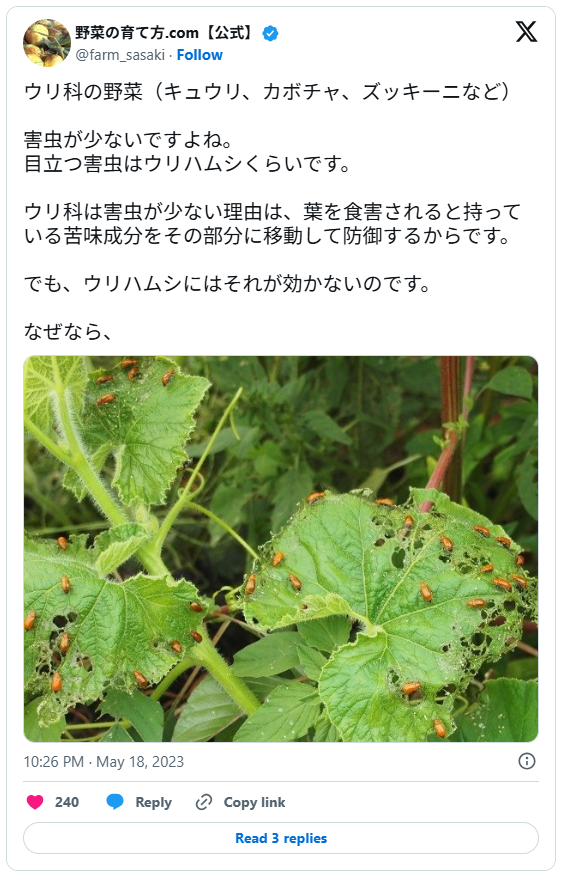

ウリハムシ駆除の基本

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

ウリハムシは、きゅうり栽培で特に厄介な害虫のひとつです。その駆除には、発生初期での対応が非常に重要です。ウリハムシは見た目がテントウムシに似ているものの、きゅうりの葉や茎、果実を食べて植物の生育を大きく妨げる害虫です。

成虫は4月〜6月ごろから活動を始め、葉に無数の小さな穴を開ける「レース状の食害痕」が特徴的です。この段階で気づくことができれば、被害を最小限に抑えることができます。まず行うべき対策は、成虫の手取り除去です。活動が鈍くなる早朝や夕方に葉の裏を確認し、見つけ次第、捕殺や粘着トラップで駆除します。

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

そのほかの方法としては、黄色い粘着シートを使ったトラップ設置も効果的です。ウリハムシは黄色に強く引き寄せられる性質があるため、この習性を利用して誘引・捕獲を行うことができます。また、きゅうりの苗を植える前に防虫ネットを張ることで、産卵を防ぎ、土中からのふ化も抑えることができます。

注意点として、成虫を1〜2匹見かけただけでも油断は禁物です。短期間で急激に数が増えることがあり、一度定着してしまうと、果実にも深刻な被害を与える恐れがあります。日常的に観察を怠らず、早期対応を心がけることが駆除の基本です。

|

|

天敵を活かす自然防除

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

自然の力を活かした「天敵利用」は、環境に優しく持続可能な害虫対策として注目されています。きゅうり栽培においても、特定の天敵をうまく利用することで、農薬に頼らず害虫の数を抑えることが可能です。

代表的な天敵として知られているのが、テントウムシやカマキリ、寄生バチなどです。例えば、アブラムシにはナナホシテントウなどが効果的で、これらはアブラムシを食べることで個体数を自然に減らしてくれます。寄生バチは特定の害虫に卵を産みつけて内側から駆除する働きを持っており、発見が難しい害虫にも対応できるのが特徴です。

このように天敵を活用するには、農薬をできるだけ使わず、自然な生態系を保つ環境づくりが必要です。たとえば、殺虫剤を頻繁に使ってしまうと、害虫だけでなく天敵も排除されてしまい、結果的に害虫が再び増えるという悪循環に陥ることがあります。

また、天敵を引き寄せるために花を植えるのも効果的です。キク科やセリ科の花には、天敵昆虫を誘引する作用があるため、きゅうり畑の周囲に植えることで、自然とバランスの取れた生態系が育ちます。

自然防除は即効性こそありませんが、長期的に見ると農薬への依存を減らし、作物の安全性と土壌の健全さを守る方法として非常に有効です。持続可能な農業を実現するための選択肢として、ぜひ取り入れたい対策です。

農薬の選び方と使用時期

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

きゅうりに発生する害虫を効率よく防ぐためには、適切な農薬を選び、正しい時期に使用することが重要です。農薬には様々な種類があり、それぞれ効果を発揮する対象やタイミングが異なるため、きちんと理解して使い分けることが求められます。

まず確認しておきたいのが、対象となる害虫の種類です。例えば、アブラムシやウリハムシには即効性のある接触型殺虫剤が有効で、成虫が目に見える段階で使用すると高い効果を発揮します。一方、タバコガなど果実内部に潜り込む害虫には、浸透移行性の農薬が適しています。これにより、植物全体に薬剤が行き渡り、見えない場所に潜む害虫にも対応できます。

使用時期については、苗の定植直後から注意が必要です。この時期は成長がまだ弱く、害虫の影響を受けやすいため、発生が予想される前に予防的に使用する方法もあります。ただし、開花期や収穫直前の使用は避けるべきで、残留農薬や人体への影響を考慮して、安全な間隔を守ることが大切です。

農薬を選ぶ際には、家庭菜園向けの表示があるものや、有機JAS適合の製品など、用途に合った製品を選びましょう。特に家庭で育てたきゅうりを安心して食べたい場合は、安全性の高い成分を使用した農薬を選ぶことがポイントです。

最後に、同じ農薬を繰り返し使いすぎると、害虫に耐性ができて効きにくくなることがあります。そのため、種類をローテーションさせながら使うことが、安定した効果を保つためには効果的です。

|

|

害虫対策の基本は早期発見と観察

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

きゅうりの害虫対策において、もっとも基本的で効果的なのが「早期発見」と「日々の観察」です。大がかりな対策を施す前に、まずは植物の変化に気づけるようになることが、被害を最小限に抑える大きな鍵となります。

害虫は、突然大量に現れるのではなく、少しずつ増えていくものです。そのため、毎日少しの時間でも葉や茎、果実の状態を観察することで、初期の異変に気づくことができます。例えば、葉の裏にある卵のような粒、小さなかじり跡、変色、フンなどは害虫のサインであり、これらを見逃さないことが肝心です。

このような小さな兆候に早く気づくことで、手での除去や予防策の強化など、被害が広がる前に対応できます。特にウリハムシやタバコガのように成長スピードの早い害虫に対しては、数日の違いが被害の大きさに直結することもあります。

また、定期的に観察を行うことで、自分の畑や鉢の傾向を把握することができます。どの時期にどんな虫が発生しやすいのか、どの部分に被害が出やすいのかを記録しておけば、翌年以降の栽培計画にも役立ちます。

一方で、観察だけでは限界があるのも事実です。虫の痕跡があるのに姿が見えないときは、夜間に活動する虫の可能性があるため、時間帯を変えて確認するなどの工夫も必要です。単に見るだけでなく、どう見て、どう記録していくかが、早期発見の質を高めてくれます。

害虫被害を防ぐ栽培環境の整え方

PestZero・イメージ

PestZero・イメージ

害虫の発生を抑えるためには、栽培環境そのものを整えることが非常に重要です。これは一度にすべてを変える必要はなく、小さな工夫の積み重ねによって実現できる方法です。

まず基本となるのが、風通しと日当たりの確保です。風通しが悪いと湿気がこもり、害虫だけでなく病気も発生しやすくなります。苗の植え付け間隔を適切に保ち、葉が茂りすぎたら軽く剪定することで、通気性を保つことができます。また、地面に近い葉は特に害虫に狙われやすいため、必要に応じて下葉を取り除くことも有効です。

次に重要なのが、土壌環境です。元気なきゅうりは害虫の被害を受けにくいため、良好な土づくりが欠かせません。堆肥や有機肥料を使って微生物のバランスを整えることで、根から健やかな成長を促すことができます。逆に、過剰な窒素肥料はアブラムシなどを引き寄せやすくなるため、肥料設計にも注意が必要です。

さらに、周囲の雑草管理も見落としてはいけません。雑草には害虫が隠れたり繁殖したりするケースが多く、こまめに草を取ることで害虫の住処を減らすことができます。また、株元の敷きワラやマルチングも、土壌の温度調整だけでなく、虫の跳ね返りを防ぐ役割を果たします。

このように、きゅうりが健康に育つ環境を整えることは、直接的な害虫駆除よりも根本的で持続的な対策になります。日々の手入れが結果的に害虫予防となるため、栽培全体を見直す意識が重要です。

害虫きゅうり対策の基本と実践ポイントまとめ

🔸イモムシは写真で種類を特定することが効果的

🔸タバコガの幼虫は果実内部に潜り込む性質がある

🔸ハスモンヨトウは夜間活動が多く発見しにくい

🔸虫の卵は葉の裏や茎の根元に産みつけられやすい

🔸卵は手で除去するかテープで取り除くとよい

🔸小さな葉の穴やフンは被害の初期サイン

🔸成長点のしおれは根元の害虫を疑うべき兆候

🔸タバコガの発生は春〜秋にかけて複数回ある

🔸果実の虫食いがあっても内部が無事なら食べられる

🔸防虫ネットは物理的バリアとして産卵を防ぐ

🔸コンパニオンプランツで害虫の寄りつきを抑制できる

🔸ウリハムシは黄色に引き寄せられる性質がある

🔸天敵を活かすには農薬を控えた環境が必要

🔸農薬は対象の害虫に合わせて適切な時期に使用する

🔸栽培環境の改善が害虫の発生リスクを大きく下げる